Il y a donc des chansons que j’ai découvertes grâce au cinéma. Mais certains films m’ont été mis sous le nez par des gens. Je ne te parle pas des films qu’un pote t’a forcé à regarder chez lui. (Amis que j’ai coincés devant “All that jazz”, encore pardon). Je pense aux films dont quelqu’un que tu ne connais pas forcément très bien t’as vanté les qualités avec une flamme quasi suspecte.

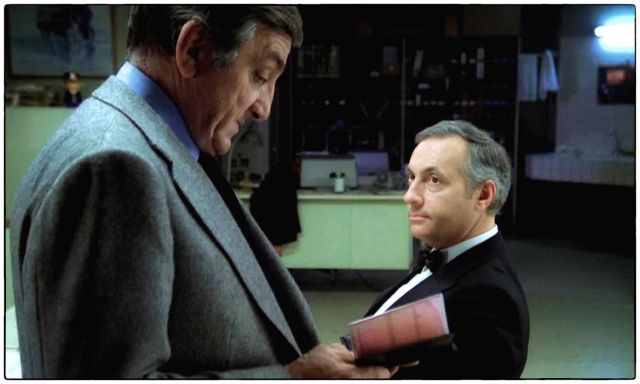

Un collègue à moi a regardé comme ça “Garde à vue”. Je lui en avais parlé, sans doute pas franchement sobre, avec un enthousiasme qui confinait au sectaire. Ce qui me fait dire que ma sobriété était approximative, c’est que je n’ai jamais eu aucun souvenir de ma diatribe. Quelques mois plus tard, dans l’open space, le gars m’a dit “Tiens, j’ai vu “Garde à vue””, j’ai pensé à toi.”

-Ah bon ?

– Oui, tu m’en avais parlé. Tu m’as dit que c’était génial. J’ai eu envie de le voir.Tu étais vraiment très très enthousiaste.”

J’étais très contente d’avoir conseillé ce film. Même sobre, je n’en démords pas et je n’envisage pas d’avoir un jour l’envie de renier cette admiration.

C’est une ancienne collègue, mi-goth, mi chée-per, pas extrêmement futée mais bien curieuse, qui m’a conseillé “L’échelle de Jacob”. J’ai été partagée pendant des années. La fille me semblait un peu concon, mais je n’en étais pas sûre. Elle avait utilisé des termes très vagues mais elle semblait vraiment habitée par ce film. C’était il y a 18 ou 19 ans. Je pensais toujours à ce film, j’avais acheté le DVD sans le visionner. Je n’ai plus de lecteur DVD.

Au mois de mars, je me suis récupérée une espèce de grippe-hypotension, à côté de moi, “les Vieux” de la chanson de Brel, c’était Usain Bolt. Je déposais l’enfant à l’école et m’échouai sur le canapé pendant plusieurs jours. Armée de la télécommande et d’un sandwich à l’omelette, je cherchais des films. Je suis tombée sur “L’échelle de Jacob”. J’ai repensé à l’enthousiasme vaporeux d’Anne-Cécile, et j’ai regardé le film. (Merde, merde, merde, c’est un blog, c’est déjà trop long).

A ce stade de mon post, je t’épargne le “Si vous avez manqué le début”. J’ai simplement pris la même baffe que ma collègue 20 ans plus tôt, à 20 ans de moins que ce que je n’ai aujourd’hui. Je pense que cette fille a oublié mon existence. Et dans ma vie, elle n’est pas spécialement importante. Mais ce film a créé un genre de lien invisible. Je ne la connais pas et je sais que ce film a été important. Si je la recroise, je lui dirai, comme mon collègue l’avait fait pour moi, “j’ai vu le film, j’ai pensé à toi”. C’est l’opposé du destin du lecteur. Au lieu de créer des liens entre tes lectures, ça crée des liens avec les gens.

Je n’aime pas les films sur la guerre du Vietnam. Ce sont souvent des objets portés au pinacle que je ne comprends pas. “Hair”, “Outrages” et “L’échelle de Jacob” échappent à ça.

Un tiers de ma culture cinématographique sur la Défaite des Américains vient de ma collègue. J’ai bien fait de l’écouter, la fille que je pensais un peu concon.

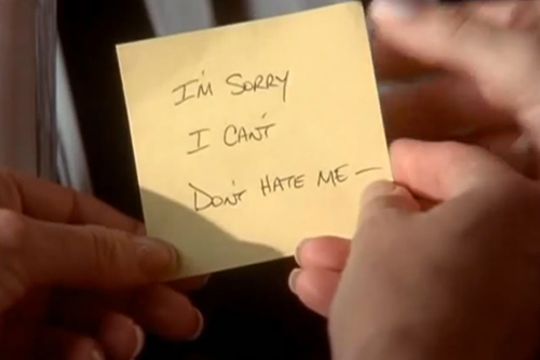

Après, j’ai un peu modéré mes ardeurs. Reste que la série contient des éclairs d’une sensibilité dont la justesse étonne. Les premiers épisodes montrent l’ex mari comme un beauf installé confortablement dans sa vie. Un personnage comme lui est à l’origine de vraies belles scènes de comédie. Ne sous-estimons pas la puissance comique du con indigné. Passé l’aspect vaudevillesque des deux premiers épisodes, s’installe une atmosphère de quotidien qui laisse une place, infime peut-être, mais une place quand même, au beau. Le désamour dans lequel la haine le dispute sans cesse à l’affection teintée de regrets imprime tous les épisodes. C’est de là que sort le magnifique accidentel. Le meilleur épisode, celui qui vaut vraiment la peine d’être vu, est celui où Frances et son beauf vont fêter Noël pour la dernière fois dans sa famille à elle. Evidemment, elle n’a pas eu le cran d’annoncer sa Bérézina intime à ses parents. En découlent des quiproquos parfois réussis. Puis une scène dans laquelle le couple moribond s’endort dans la chambre d’adolescente de Frances. Filmée comme ces scènes le sont souvent. On aperçoit les contours des visages dans l’obscurité. Pour la première fois, les ex se parlent avec une réelle volonté de communiquer. L’heure n’est plus aux comptes, pas encore à la guerre.

Après, j’ai un peu modéré mes ardeurs. Reste que la série contient des éclairs d’une sensibilité dont la justesse étonne. Les premiers épisodes montrent l’ex mari comme un beauf installé confortablement dans sa vie. Un personnage comme lui est à l’origine de vraies belles scènes de comédie. Ne sous-estimons pas la puissance comique du con indigné. Passé l’aspect vaudevillesque des deux premiers épisodes, s’installe une atmosphère de quotidien qui laisse une place, infime peut-être, mais une place quand même, au beau. Le désamour dans lequel la haine le dispute sans cesse à l’affection teintée de regrets imprime tous les épisodes. C’est de là que sort le magnifique accidentel. Le meilleur épisode, celui qui vaut vraiment la peine d’être vu, est celui où Frances et son beauf vont fêter Noël pour la dernière fois dans sa famille à elle. Evidemment, elle n’a pas eu le cran d’annoncer sa Bérézina intime à ses parents. En découlent des quiproquos parfois réussis. Puis une scène dans laquelle le couple moribond s’endort dans la chambre d’adolescente de Frances. Filmée comme ces scènes le sont souvent. On aperçoit les contours des visages dans l’obscurité. Pour la première fois, les ex se parlent avec une réelle volonté de communiquer. L’heure n’est plus aux comptes, pas encore à la guerre. Le problème du blog est aussi un garde-fou. On peut pas faire trop long. Et je rencontre toujours le même problème. La Digression. Oui, avec une majuscule, car c’est l’essence de mes monologues, oraux ou écrits.

Le problème du blog est aussi un garde-fou. On peut pas faire trop long. Et je rencontre toujours le même problème. La Digression. Oui, avec une majuscule, car c’est l’essence de mes monologues, oraux ou écrits. Evidemment, je n’aime pas Claude François. Même si France Gall. Mais j’ai – parfois – un snobisme de hipster. “Comme d’habitude”, m’émeut. Même avec cette immonde voix nasillarde qu’est celle du blondinet. J’y vois la même grâce qu’on trouve dans certaines chansons de Dalida. Ce côté, que, par manque de vocabulaire, je nomme “ Je prends du gardénal en robe à paillettes”.

Evidemment, je n’aime pas Claude François. Même si France Gall. Mais j’ai – parfois – un snobisme de hipster. “Comme d’habitude”, m’émeut. Même avec cette immonde voix nasillarde qu’est celle du blondinet. J’y vois la même grâce qu’on trouve dans certaines chansons de Dalida. Ce côté, que, par manque de vocabulaire, je nomme “ Je prends du gardénal en robe à paillettes”.

Enfant, ma chambre était placée juste au-dessus du salon. Le dimanche, trop tôt pour moi, j’étais réveillée par l’ouverture de “Carmen”, à fond dans toute la maison. J’étais une de ces exécrables enfants cultivées et arrogantes. Quand j’en vois une aujourd’hui, j’ai envie de contrevenir à l’interdiction de la claque.

Enfant, ma chambre était placée juste au-dessus du salon. Le dimanche, trop tôt pour moi, j’étais réveillée par l’ouverture de “Carmen”, à fond dans toute la maison. J’étais une de ces exécrables enfants cultivées et arrogantes. Quand j’en vois une aujourd’hui, j’ai envie de contrevenir à l’interdiction de la claque.